引っ越しって新しい生活のスタートを切る特別なイベントなのでワクワクしますよね!

ただ、引っ越しをいざ考えると「なかなか気が進まないな〜」と思う方もいらっしゃると思います。

なんで引っ越しに一歩踏み出せないのか、、、

それは、家具や家電の移動がとても重労働で面倒くさいからです。

この記事では、引っ越しの時に困るであろう家具や家電の安全かつ負担を最小限に減らす運び方のコツをご紹介します。

家具や家電の運び方について悩んでいる方は特に参考にしてください。

- 引っ越しを考えている方

- 家具や家電の運び方に悩んでいる方

この記事の他にも様々な生活に関する情報を発信しています。ぜひご覧ください。

「【一人暮らし必見】この家電って必要かな?快適な生活を実現する家電の選び方を解説!」

引っ越しの計画と準備

まず引っ越しは大掛かりなイベントになるため、安全かつ負担を最小限にするには柔軟な計画と準備が必要です。

ここでは、引っ越しをする前にやること、計画と準備について詳しくお伝えします。

引っ越し前のスケジュール作成

まず、引っ越しする意思が固まったら、引っ越しまでにすべきことを逆算してスケジュールを作成することが重要です。

まず、新居の契約を済ませて具体的な引っ越し日を決定します。日程が決まれば、次に引っ越しまでにやるべきことをリスト化します。そして、リスト化したやることいつまでに済ませるかスケジュールを作成します。このスケジュールを作成するかしないかで、引っ越しの負担が大きく変わります。

やることとしては、例えば、現在住んでいる家の整理と清掃や荷物の梱包、引っ越し業者を使う場合の業者の選定や予約、住所変更の手続きといったことがあります。

全部の作業を行うとトータルで2,3か月はかかることがあるので、いつまでにこの作業を終わらせるなど逆算して細かくスケジュールを組むことが大切です。

特にサボり癖のある人や作業を後回しにしてしまう人は、長期スパンでスケジュールを作りましょう。

引っ越しに必要な道具の準備

引っ越しするには荷物の梱包などに使うための道具を準備する必要がなります。

前述したスケジュール作成のタイミングで、引っ越し作業に必要な道具をリストアップすることで効率的に作業が進められます。

引っ越しに必要な道具例

- 段ボール

- メジャー

- 養生テープ or ガムテープ

- マーカー

- ハサミ or カッター

- 新聞紙

- 緩衝材

- 毛布

- ビニール袋

- 圧縮袋

- ロープ or ビニール紐

- 軍手

- 工具

- 雑巾

一般的に必要なものをリスト化しました。

梱包を効率的に行うための道具や運ぶを負担を減らす道具など自分が必要だと思ったものを準備しましょう。

運搬作業前の経路確認

まず、大型の家具や家電を運ぶ時は、「どこから出すか入れるか」「どこを通るか」といった経路を確認しておきましょう。

〇確認箇所

玄関、部屋の扉、窓、廊下

〇確認ポイント

高さ、幅、扉の開き方や角度、角

注意点として、特に扉の開き方と角度、ドアノブの位置と大きさは確認すべきです。

開き戸なのか引き戸なのか、扉が最大どれくらいの角度で開くのか、扉を開いたときにドアノブがどの位置にくるのかなど、運び方を工夫しないと出られないケースもあるので、事前に確認するといいでしょう。

家具家電の種類別の運び方のコツ

それぞれの家具や家電の種類によって運ぶ際の方法が異なるため、事前にしっかりとした準備をする必要があります。

ここでは、大型と小型のそれぞれの運搬方法について詳しく解説していきます。

大型の家具家電の運び方のコツ

大型家具とは、ソファやベッド、ダイニングテーブルなど、サイズが大きく重い家具を指します。大型家電とは、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどが挙げられます。

まず作業の下準備として「軍手」「工具」「メジャー」「段ボール」「毛布」の5つを用意しましょう。

準備できたら以下の手順に沿って作業していきます。

①家具家電の分解

⇩

②家具家電の大きさと出入口の広さの測定

⇩

③家具家電と床・壁の保護

⇩

④運搬スタート

①家具家電の分解

始めにやることは、工具を使って家具や家電を分解します。

家具や家電の部品を分解できる場合は可能な限り分解し、運びやすいサイズにしていきましょう。そうすることで運搬が楽になります。

②家具家電の大きさと出入口の広さの測定

次に、メジャーで家具と家電の大きさと出入口の広さを測定します。

運び方のコツとして、運搬ルートを事前に確認することが大切です。家具が通るべきドアや廊下、階段の幅を測定し、運ぶ方向を決めておくことで、実際の運搬時にトラブルを避けることができます。

③家具家電と床・壁の保護

その次は、段ボールで家具や家電の角を包むのと壁と床を覆います。

家具本体や床、壁を傷つけたり、汚したりしないために重要な作業です。

④運搬スタート

下準備ができたら、出入口を全て開けて運搬作業スタートです。

基本的に、家具や家電を運ぶ際には、複数人で運ぶことを推奨します。一人で運ぶ場合、思わぬ事故やケガにつながることがあるので注意しましょう。また、ケガ防止のために軍手を使いましょう。

運び方のコツとして毛布を家具や家電の下に挟みます。

家具や家電の下に挟むことで、毛布ごと引っ張るとスルスルと移動させることができます。また、フローリングなどの床を傷つけないためにも必ず用意しましょう。

※階段を使う場合

家具や家電の移動で一番難しいのは「階段」を通る時です。

階段が一番事故が起こる危険性がある場所なので、ものを運ぶ際は細心の注意を払いましょう。

階段の形状によって運び方のコツがあるので紹介します。

・直線階段

横幅が狭いため、基本的には縦にして上下に分かれて運びます。下側の負担の方が大きいため、力のある人が下側を担当した方がいいです。

・かね折れ階段 or 折り返し階段

最初は直線階段と同じく縦にして運びますが、途中で方向転換する必要があります。折り返し地点に来たら一度立ててから向きを変え、改めて持ち直して運びます。

・螺旋(らせん)階段

家具家電の幅より階段の幅の幅が広くないと運べません。幅が広ければ直線階段と同じです。

難しい場合は階段は諦め、窓からの運搬になります。

※2階から窓を使う場合

階段が難しい場合は、2階から窓を使って運びます。

運び方のコツとしては、頑丈なロープを使って釣り上げるか吊り下げる方法を使います。ただ、このやり方は複数人の協力のもと、力と技術と必要のため素人だととても難しいです。

外まで家具や家電を運び終えたら、車に積んでいきます。

全て自分たちで作業をする場合、新居に運ぶための車も用意する必要があります。

その際、車選びも重要です。トラックやバンなど、十分な広さのある車を利用しましょう。また、運んでいる間に家具が傷つかないように、固定具やストラップを使用して家具をしっかりと固定することが肝心です。

小型の家具家電の運び方のコツ

小型家具には、椅子やサイドテーブル、セカンドハンドの本棚などが含まれます。小型家電には、電子レンジや炊飯器、電子ケトルなどがあります。

これらの運搬は比較的容易ですが、効率を重視することが必要です。

まず作業の下準備として「段ボール」「テープ」「緩衝材」「マーカー」の4つを用意しましょう。

準備できたら以下の手順に沿って作業していきます。

①必要か不必要かの仕分け

⇩

②家具家電のグループ分け

⇩

③梱包作業スタート

①必要か不必要かの仕分け

小型の家具や家電に関しては、まず、運ぶ前に引っ越し先でも必要かどうかを整理しましょう。

あるもの全て梱包するとなると時間と労力がかなりかかるので、いるいらないの仕分けが重要です。そうすることで、運搬するものが減り、効率的に作業を進めることができます。

必要ないものは処分や寄付、または業者に買い取ってもらうことをおすすめします。

※処分する際は住んでいる地域のルールに従って行いましょう。

②家具家電のグループ分け

必要なものの仕分けが終わったら、次は、それぞれの家具や家電をグループ分けしていきます。

グループ分けする意味としては、運ぶ際にもの同士の接触による破損を防いだり、梱包の作業効率を上げるために行います。

グループ分けの例として

・使用場所や部屋ごと

・家具か家電か

・壊れやすいか壊れにくいか などが挙げられます。

この段階で、段ボールにマーカーで印をつけると効率が上がります。また、新居にて段ボールを開封するときも、どの箱に何が入ってるか区別がつきます。

③梱包作業スタート

グループ分けが完了したら、いざ梱包作業をスタートします。

まず、段ボールとテープを使って箱を作ります。箱が作れたらその中に緩衝材を詰めていきます。運ぶ際の家具や家電の破損を防ぐために緩衝材は重要になので、必ず使いましょう。

家具と家電を入れ終わったら、箱が壊れないようにテープでしっかり補強しましょう。

小型の家具や家電の運び方のコツとして、重いものを下に、軽いものを上に積むことで、運びやすさと安定性を保つことができます。また、運ぶ際には、家具の角をしっかりと持ち、引きずらないように心掛けることで、家具や床に傷をつけずに済みます。

まとめると、大型家具と小型家具それぞれには特有の運搬方法があります。大型家具は計画的に、複数人で行うことを重視し、小型家具は効率的にまとめて整理・運搬することが大切です。これらのポイントを理解し、しっかりと準備を整えることで、引っ越しをよりスムーズに行うことができるでしょう。

家具家電を傷つけない運び方のコツ

引っ越しや家具の移動において、一番気を使うべきは家具や家電を傷つけずに運ぶことです。

ここでは、家具を安全に移動するための運び方のコツとして、緩衝材の適切な使用法と運搬時の注意点について詳しく解説します。

緩衝材の使用

緩衝材は家具や家電を運ぶ際の重要なアイテムです。破損させないためにも必ず使いましょう。

正しい使い方を知っておくことで、傷や破損を未然に防ぐことができます。

まず、家具や家電を運ぶ前に必要な緩衝材を準備しましょう。

具体的には、エアキャップ(気泡緩衝材)、毛布、ダンボール、ストレッチフィルムなどがあります。

エアキャップは、柔らかいクッション性があり、家具や家電の表面を傷から守るのに最適です。特に、割れやすいガラス家具や金属部分には、エアキャップをしっかり巻きつけましょう。また、木製の家具もエアキャップで包むことで、衝撃を吸収し、傷を防ぐことができます。

毛布は、特に大きな家具や家電を運ぶ際に便利です。毛布で家具を包むことで、側面や角を保護しやすく、運搬中に物同士がぶつかることを防ぐ効果もあります。さらに、毛布を使用する際は、しっかりと固定しておくことが重要です。運搬中に位置がずれると、逆に傷をつけてしまう可能性があります。

ダンボールは小型の家具や家電、部品の収納に役立ちます。家具が分解できる場合は、取り外した部品をダンボールに入れて移動し、必要に応じてエアキャップで隙間を埋めると良いでしょう。

ストレッチフィルムは、特に大型の家具や家電を包むのに便利です。これにより、運搬中にパーツが外れたりするのを防げます。

運搬時の注意点

緩衝材を使用した後も、運ぶ時に注意すべきポイントがあります。

まず、運ぶ際には適切な持ち方を心がけましょう。しっかりと角をそれぞれの手で持ちます。そして、腕だけの力ではなく、体全体を使って運ぶことが重要です。特に大きな家具や家電の場合、2人以上で運ぶことが望ましいです。

また、運ぶ経路はなるべく平らな面を選んで移動し、段差や階段を降りる際には慎重に行動する必要があります。段差がある場所では、あらかじめサポート役と指示役に分かれ、声を掛け合うことで安全に運ぶことができます。

一人の場合は、一度に運ぶのではなく途中で周囲の確認をしながら運びましょう。

特に重い家具や家電を運ぶときは、物を押すよりも引く方が体にかかる負担が少なくて済みます。

さらに、運搬中に家具や家電が傾いたり位置が変わると、緩衝材の効果が低下してしまうことがあります。運搬中はなるべく立てたままの状態を維持し、振動や衝撃を与えないように配慮しましょう。最後に、運び終えた後は、速やかに保護材を取り外し、新居で設置を行います。運搬の際に傷がないか確認してみましょう。

以上のように、家具や家電を傷つけない運び方のコツを実践することで、安心して引っ越しや移動を行うことができます。運搬工具と緩衝材の効果を最大限に引き出すためにも、これらのポイントをしっかりと押さえておくと良いでしょう。

ケガをしない運び方のコツ

いざ大型の家具や家電を運ぼうとして無理をすると、腰や腕を傷めてしまうことがあります。

また、もともと痛めている人に関しては、より悪化させてしまう可能性があります。

安易に無理に力を入れないようにしましょう。

ここでは、業者なども使っている、腰に負担をかけない家具の運び方のコツをお教えします。

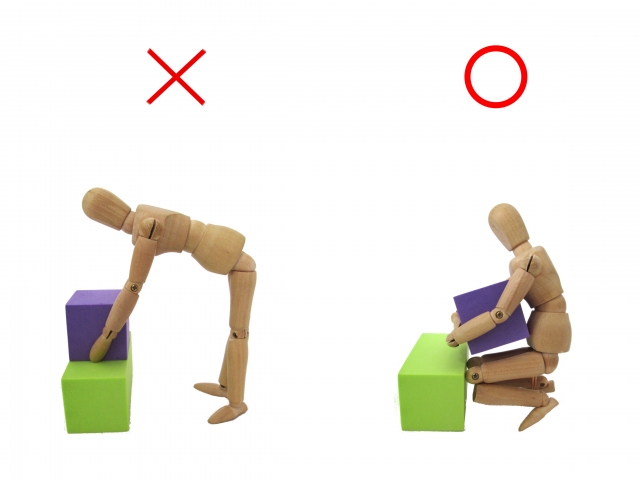

①重心を低くする

重いものを持ち上げる際に、姿勢に注意しましょう。

まず、やってはいけない持ち上げ方をお伝えします。

それは、写真左側の前屈のような前かがみの姿勢で持ち上げる方法です。

腰を丸めた状態だと体のバランスが悪く力がうまく伝わりません。また、この状態で無理に力を入れると椎間板への負担が非常に大きくかかります。

最悪の場合、ヘルニアやぎっくり腰を起こす可能性があります。

正しい持ち上げ方の姿勢は、膝を曲げて腰を下ろして片膝を地面につけた状態です。

②膝と腹筋を使う

正しい姿勢が取れたら、いざ持ち上げます。

持ち上げる際はまず、体と荷物を近づけます。そしたら、膝を伸ばすと同時に腹筋に力を入れて一気に持ち上げます。

腕よりも下半身に力を入れるように意識しましょう。

③両手を家具や家電の角に合わせる

平面のところを持ってもうまく力が入りません。

手のひらを家具や家電の角に合わせましょう。そしたら、指を底面と側面に引っ掛けるようにして力を入れます。

そうすれば、家具や家電の重心が安定して無駄な負担がなくなります。

④家具や家電と体を密着させる

物が体から離れれば離れるほど腕の負担が大きくなり、重く感じます。

背を伸ばした姿勢で、家具や家電がへそのあたりに当たるようにして体全体を使って運びます。

以上、ケガをしない運び方のコツを解説しました。

家具や家電を運び作業は、かなりの重労働になるので、ケガをしないように意識しましょう。

引っ越し業者の活用

前述したような運び方を実践すれば、自分たちだけで引っ越しを完了させることができます。

ただ、完了するまでに多くの準備や作業が必要になるし、自分たちでやるとかなりの時間と労力がかかります。そうなると、特に一人暮らしの女性や忙しくて時間がない方などは自分たちで作業することが難しいと思います。

そういった場合は、引っ越し業者を利用する方法もあります。

引っ越し業者を利用することで、効率的かつスムーズに作業を進めることができます。しかし、依頼するだけ費用がかかってくるので、業者を選ぶ際のポイントや、自分で行う場合のメリット・デメリットを理解しておくことは非常に重要です。

ここでは、業者選びのポイントおよびメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

業者選びのポイント

引っ越し業者を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを考慮することが必要です。

①コスト

②サービス内容

③口コミやレビュー

④契約内容

①コスト

引っ越し業者を活用するとコストがかかります。

依頼費用は、時期、距離、荷物量、業者ごとのサービス内容や対応エリアにより大きく異なります。そのため、依頼する内容によってかかる費用が変わってきます。

だいたいの相場として、単身の場合は通常期(5月~1月)で3万円~10万円程度、繁忙期(2月~4月)で4万円~13万円が目安です。

自分に合った費用感で依頼しましょう。

より詳しい費用感について知りたい方は下記のサイトを参考にしてみてください。

引っ越し見積もり費用の相場はいくら?時期・移動距離別の料金や業者の選び方、安くするコツを紹介

SUUMO引っ越し見積もり

URL:https://hikkoshi.suumo.jp/oyakudachi/8635.html

②サービス内容

引っ越し業者のサービス内容はそれぞれ異なりますので確認しましょう。

例えば、荷物の梱包や解梱を行ってくれる業者もあれば、自分で行わなければならない業者もあります。梱包材の提供や、貴重品の取り扱いについても事前に確認しておくと良いでしょう。

また、トラックの大きさや台数、スタッフの数など、運搬に関する詳細も確認することで、引っ越しがスムーズに進むかどうかを判断できます。

依頼する前に会社のホームページをしっかり確認することが重要です。

③口コミやレビュー

口コミやレビューを確認することも重要です。

実際にその業者を利用した人の意見を参考にすることで、サービスの質や運搬技術を知ることができます。

また、一つの業者で決めるのではなく、複数の業者から見積もりを取得し、その価格やサービス内容を比較することも大切です。

見積もりを依頼する際には、運搬する家具の種類や量、引っ越し先までの距離などを正確に伝えることで、より適切な金額を算出してもらえます。

稀に悪徳業者も存在しますので、業者選びに失敗しないようにしましょう。

④契約内容

最後に、契約内容やキャンセルポリシーについても確認しておくことが重要です。

多くの業者では、キャンセル料が発生する場合があるため、トラブルを避けるためにも事前に把握しておくことをお勧めします。

自分で行うことのメリットとデメリット

引っ越しを自分で行うことのメリットとデメリットを紹介します。

・メリット

まず、メリットとしてはコストの削減が挙げられます。

業者を利用すると高額な費用が発生しますが、自分で運ぶことでその分を節約できます。

また、自分で運ぶことで、荷物の扱い方に自由があり、大切な家具やアクセサリーを自分の手で運ぶことで、安心感を得られるというポイントもあります。特に家具や家電の破損トラブルなどを避けることができます。

さらに、自分のペースで進めることができるのも大きなメリットです。引っ越しの日程にかかわらず、自分の都合に合わせて計画を立てることができ、急かされることもありません。特に、時間に余裕がある場合や、少ない荷物での引っ越しの場合には、自分で行うことも選択肢として考えられます。

・デメリット

デメリットは、重い家具や家電を一人で運ぶことが難しく、体力的な負担が大きくなることが考えられます。

また、必要な道具や車両を準備する手間がかかります。あとは運搬中の事故や傷のリスクなども考慮しなければなりません。

さらに、時間と労力がかかるため、忙しい方や仕事の合間に引っ越しをする場合には、ストレスが増す可能性があります。自分で運ぶか業者を利用するかは、慎重に検討し、自分の状況に合った方法を選択することが重要です。

家具家電を運び終わった後は…

家具や家電を自分で運び終わった後は、最適な位置に設置する作業を行います。

新しい住まいでの生活を最大限に楽しむためには、家具の配置が非常に重要です。

計画的に作業を行っていきましょう。

効率的な配置のコツ

効率的に配置するコツはいくつかあります。

まず初めにやるべきこと、必要不可欠な家具や家電を配置していきます。

ある程度、家の間取りによって置く位置が決まってる家具と家電がありますので、それらを優先的に置いていきます。

次に、「動線」を意識して配置していきましょう。

主要な出入り口からの移動経路を確認し、その経路が確保されるように配置を考えます。移動の妨げになる配置はストレスの原因になるので、注意しましょう。

例えば、リビングルームなら、ドアからソファまでの距離を短く保ち、自然な流れを作ることがおすすめです。そして、家具同士は適度な距離を保ち、利用しやすい環境を整えることが大切です。

さらに、視覚的要素にも配慮しましょう。大きな家具は、部屋の視覚的な重心となるため、配置に気を付けることで空間のバランスが取れます。高い家具を壁に寄せれば、空間が広がる印象を与えることができ、逆に低い家具を中心に配置すると、部屋の中心に親しみやすさが生まれます。このように、家具のサイズや形状を考慮した配置が、より良い居住空間を作る要素となるのです。

スペースを有効活用するアイデア

新居のスペースを有効活用するためには、収納と家具配置の工夫が重要です。

まずは、収納家具を上手に活用しましょう。例えば、ベッドの下やソファの下など、普段は意識しない部分に収納スペースを設けることで、コンパクトかつ整理された空間を実現できます。また、壁面を利用した棚やキャビネットも効果的で、床面積を圧迫せずに多くのアイテムを収納できます。

次に、マルチファンクショナルな家具を選ぶことも一つのアイデアです。例えば、ダイニングテーブルがカウチとしても使用できるようなデザインや、収納付きのオットマン、折りたためるテーブルなどは、スペースの有効活用に役立ちます。また、ロフトベッドのように、下の空間を別の用途に充てることで、広さを感じさせることが可能です。

また、オープンスタイルのレイアウトを考慮するのも良い方法です。家具を背中合わせに配置することで、部屋を仕切ることができつつも、閉塞感を感じさせない空間を演出できます。このように、フレキシブルなレイアウトを楽しむことで、見た目にも機能的にもメリットが生まれます。

最後に、インテリアデザインの観点から、色使いやテクスチャーについても考慮することが大切です。明るい色調や軽やかな素材を選ぶことで、空間がより広く感じられます。

新居での家具の配置は、居住空間を心地よくかつ効率的にするための大切な要素です。適切な動線を意識し、機能性を重視した配置、さらにはスペースを最大限に活用するアイデアを活用することで、素敵な住まいが出来上がります。

まとめ

以上、家具や家電の運び方のコツを解説しました。

引っ越しは生活を快適にする上での特大イベントになります。こういった家具や家電の運び方のコツを知っておくことで、引っ越しをトラブルなく完了させることができるので、ぜひ参考にしてください!

皆さんが快適な生活を送れるように、様々な情報を発信していきますので他の記事もぜひご覧ください